Faço trinta anos em novembro. No sábado passado, o Google fez vinte e sete. Três anos mais novo do que eu. Por alguma razão, sempre me pareceu aquele primo mais velho que nos mostra filmes do Kubrick e discos dos Pink Floyd. Sabemos que não temos idade suficiente para compreender, mas divertimo-nos a tentar. Já foi esse primo. Já foi diário. Já foi oráculo. Quando tinha treze anos, fiz-lhe as perguntas que não queria fazer a mais ninguém. Tinha tantas perguntas e o Google tinha tantas respostas.

Qual é a sensação de ter um orgasmo. Enter.

O que acontece depois de morrer. Enter.

Perder 2 kg em 5 dias. Enter.

Onde fica a internet. Enter.

Porque me sinto triste. Enter.

O que é a beleza. Enter.

Mais novo do que eu, o Google tinha o ar de quem sabia tudo. As questões nem precisavam de um ponto de interrogação. Todas as palavras que escrevia transpiravam a dúvida, incerteza e insegurança. E eu acreditava em quase tudo aquilo que me dizia. Cada pergunta era um portal. Cada clique, uma travessia a mundos aos quais nunca poderia ter acedido sozinha.

Os vinte e sete anos são estranhos. Mais estranho ainda é medir uma empresa em anos humanos, mas aqui estamos. Os vinte e sete marcam aquele período em que somos adultos o suficiente para termos responsabilidades a sério, mas jovens o suficiente para desconfiar da meia-idade e ainda sonharmos em moldar o futuro. Parece-me premonitório. Para os artistas, claro, é um número mítico. O Clube dos 27: Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain, Basquiat, Winehouse. Tão brilhantes, tão súbitos, tão breves, génios que ruíram sob o peso da própria magnitude. O Google não morreu, mas talvez já tenha passado o ponto de não retorno.

Ao contrário de mim, o Google está a anos-luz do que já foi. Lembro-me da homepage que parecia um segredo. Um ecrã branco com uma pequena caixa, quase cómica de tão simples, por onde me podia perder. Do botão “Sinto-me com sorte”. Nos anos 2000, pesquisar no Google não era só procurar informação, era entrar numa biblioteca infinita que nos convidava a vaguear pelos seus corredores intermináveis.

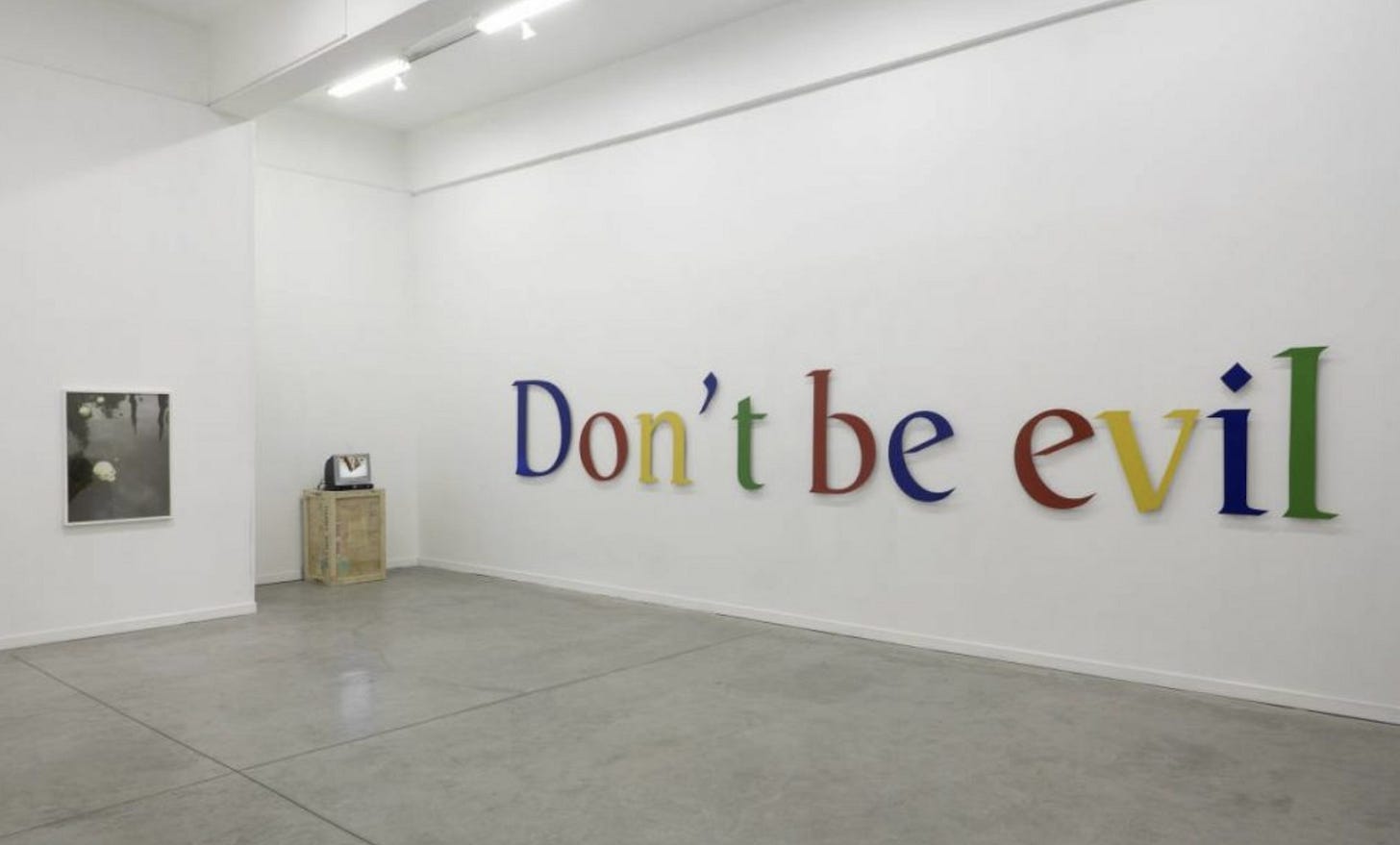

A mensagem Don’t be evil tornou-se parte da sua identidade, a representação de um novo tipo de ethos, a promessa de revolução no território selvagem da internet primitiva e que o diferenciava de todos os outros gigantes corporativos da época. A ideia era a de que o Google não era apenas uma empresa, mas sim um rebelde com uma causa nobre, a de tornar o mundo melhor ao organizar toda a informação disponível, tornando-a acessível a todos, de forma consciente.

Nos primórdios do Google, aplicar este mantra era relativamente simples. Bastava não permitir que os anunciantes comprassem o topo dos resultados de pesquisa, não cobrar os utilizadores pelo acesso à informação e evitar o bombardeamento com banners publicitários nas páginas. Além disso, era suficiente manter a página inicial limpa e minimalista. O compromisso era claro, colocar o utilizador no centro da experiência.

O seu nome tem uma história engraçada. Nos anos 30, o matemático norte-americano Edward Kasner procurava uma palavra capaz de representar um número quase infinito e, por isso, para a grande maioria das pessoas, impossível de compreender. O número era o dígito 1 seguido de cem zeros, ou 10100.

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Para isso, pediu ajuda ao sobrinho de nove anos, Milton Sirotta, que acabou por inventar a palavra “googol”. A única condição era que a palavra incluísse muitas letras “o”, de modo a representar visualmente a imensidão da sequência de zeros. Kasner aceitou a sugestão e popularizou o termo em 1940, no livro Matemática e a Imaginação.

Décadas mais tarde, em 1997, Larry Page e Sergey Brin procuravam um nome mais apropriado para o motor de busca que tinham desenvolvido, inicialmente chamado BackRub (sim, nome estranho). Durante a fase de pesquisa consideraram o termo googol, para descrever o elevado volume de dados que queriam indexar. Mas, ao verificar a disponibilidade do domínio “googol.com”, acabaram por se enganar e escrever “google.com”. A sonoridade e o erro pareceu-lhes adequados e assim nasceu o Google.

Sabem o que também é curioso? O primeiro servidor foi feito com peças Lego e está agora em exposição no Centro de Engenharia Jen-Hsun Huang da Universidade de Stanford.

E sabem como é que eu sei tudo isto? Pois é. I googled it.

O Google transformou a curiosidade em algo portátil, um gesto, um hábito. E, ao fazê-lo, essa curiosidade tornou-se uma forma de expandir o nosso mundo sem sairmos do lugar. Familiar, próxima, mas também vertiginosa.

Ao longo dos anos, o Google evoluiu muito para além da sua forma original. Deixou de ser apenas uma barra de pesquisa e assumiu-se como infraestrutura fundamental da vida moderna. Um gigante global que oferece inúmeros serviços, todos eles indispensáveis. O Gmail mudou a forma como comunicamos. O Maps permite-nos percorrer ruas que talvez nunca visitemos. O Tradutor deu voz a línguas que, de outra forma, seriam incompreensíveis. O Docs dissolveu as barreiras da colaboração. O Google Drive passou a arquivar o nosso passado digital. Todas estas ferramentas encurtaram distâncias, quebraram fronteiras e revelaram a estranha intimidade de fazermos parte de um mundo hiperconectado. No fundo, moldaram não só a forma como conversamos uns com os outros, mas também como pensamos e o que pensamos.

Para perceber a escala, basta olhar para os números. Em 2024, o Google detinha mais de 90% do mercado global de pesquisas. Para milhares de milhões de pessoas, “google it” é sinónimo de “encontrar informação”. O Chrome é utilizado por mais de 71% dos utilizadores da internet. O Android está presente em mais de 70% dos smartphones em todo o mundo. Esta concentração de poder não é apenas técnica, é estrutural. Uma empresa com este nível de controlo já não pode ser vista como guardiã imparcial de informação.

Como acontece em todas as boas histórias, há um momento em que a inocência desaparece e as coisas mudam. O Google não foi excepção. Ao celebrar o seu vigésimo sétimo aniversário, vale a pena lembrar que o rebelde democrático há muito abandonou a causa pela instituição e o mundo que ajudou a criar só se tornou mais vasto e complexo.

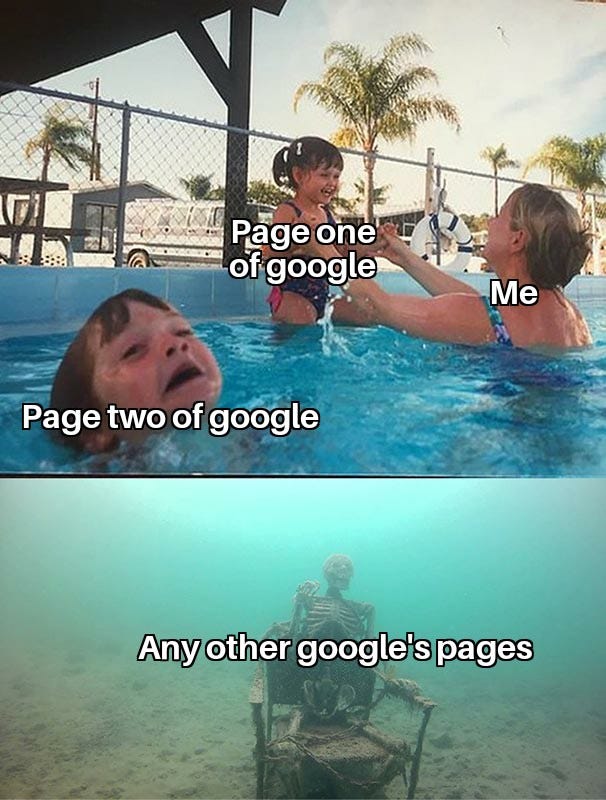

Hoje, a missão do Google é clara. Passou de Don’t be evil para Don’t go anywhere outside these walls. O que o Google nos parece oferecer hoje é um espaço fechado: uma página de resultados que nos entrega tudo o que precisamos (ou achamos que precisamos), sem que tenhamos de procurar mais. A conveniência está a matar a curiosidade. Quando clicamos, já não exploramos. Extraímos e consumimos. Não há aventura, não há surpresa e a curadoria deixou de ser nossa.

Chamam-lhe a era do Google Zero, pesquisas com zero cliques, resumos gerados por IA, snippets em destaque, vídeos incorporados do YouTube. Cada resposta chega perfeitamente selada, sem espinhas. Cada pergunta tem um fim imediato e nós já não sentimos falta de percorrer o caminho que pode não ir dar a lado nenhum. É eficiente, certamente. Mas sedentário e redutor.

Neste mundo de conveniência, aquilo que conhecemos como web aberta está a ser lentamente sufocada. Plataformas como o Google passaram a nivelar a cultura, controlando o que aparece, à medida em que a arquitetura do algoritmo determina o que vemos. Olhamos, absorvemos, seguimos em frente. O conhecimento é reduzido a uma entrada superficial, e a curiosidade a informações pré-digeridas. A internet, outrora uma vasta biblioteca digital, transformou-se num centro comercial, onde todos os corredores nos conduzem de volta à mesma loja.

Para quem cresceu, como eu, a encontrar prazer na procura, a mudança é subtil, mas significativa. O perigo não está apenas na centralização da informação, mas na domesticação da curiosidade. Mas se esta se torna passiva, ainda podemos considerá-la curiosidade?

O que significa fazer 27 anos quando não se é uma pessoa, mas uma empresa que reconfigurou o mundo? Para nós, os 27 costumam ser um ponto de viragem, o momento de crise ou de afirmação. Para o Google, esse momento também parece ter chegado. Há uma tensão no ar, é demasiado robusto para ser ágil, demasiado estabelecido para voltar a ser visionário. E se o Clube dos 27 é marcado por génios que partiram cedo demais, o destino do Google é o oposto: sobreviver durante tempo suficiente para que a sua luz original colapse sobre si mesmo, transformando-se num buraco negro. Um processo lento, mas reconhecível. Uma espécie de enshitificação, como já falei por aqui.

A memória dos seus anos dourados, aquela promessa rebelde de uma caixa de pesquisa em branco que prometia o mundo inteiro, soa agora a um disco empoeirado de uma banda que nunca recuperou a chama dos primeiros álbuns. Ou a um realizador consagrado que se acomodou aos blockbusters, deixando os melhores argumentos esquecidos na gaveta por não serem rentáveis.

Para mim esse momento já chegou. Sinto-o cada vez mais. A internet costumava ser um lugar, um espaço quase físico. Uma secretária, uma janela com tempo definido. Hoje, está nos nossos bolsos, sempre acessível, e, por isso mesmo, alienada do tempo. A internet tornou-se o lugar onde pagamos contas, onde trabalhamos, onde nos vestimos, onde fazemos compras, onde aprendemos, onde nos entretemos, onde cultivamos amizades e forjamos identidades. Tudo acontece aqui. A internet era um lugar. Agora, é o lugar.

E mesmo sabendo que a internet que um dia adorei já não existe, não sou totalmente pessimista. É extraordinário ter ao alcance de um único dispositivo tudo o que preciso (e não preciso). Mas todos sabemos o que acontece quando a realidade se parece demasiado tempo com um sonho. Começamos a questionar a sua autenticidade ou à espera do momento em que vamos acordar.

Por isso, mantenho-me alerta. Tento preservar alguns dos hábitos saudáveis que nasceram daquele passado digital e que, se quisermos, ainda podemos resgatar. Repito, se quisermos. Temos de querer, amigos. Há que querer. Não escrevi a newsletter de hoje com a informação que encontrei na primeira página do Google. Disso eu sei.

Tudo para vos dizer o quê, mesmo? Ah, sim, pois. Talvez o mais importante, no meio de tanta mudança, seja recusar ou resistir ao automatismo que nos é oferecido como solução para a nossa vida. Reconsiderar o que nos é servido como verdade, procurar a nuance das coisas, entrar em espirais de informação aparentemente inúteis, redescobrir o prazer de pensar por conta própria e deixar que a curiosidade nos leve para onde o algoritmo preferia que não fôssemos.

Dito isto, parabéns, primo! Que venham os vinte e oito.

Must We All Be Making Reels to ‘Make It’ in Our Careers? Ainda a pensar neste artigo da Polyester Magazine e a sentir que tenho de escrever sobre isto. Oh boy, do I have thoughts.

In today’s digital culture, you are no longer just a writer, musician, or artist – you are a personal brand, a full-time content creator, and an algorithm hacker. Upskilling doesn’t mean finishing a training module – it means mastering trending audio, keeping up with platform shifts, and curating a persona that can compete with an endless feed of influencers. Not only does our work require us to create art, but it also necessitates an understanding of the algorithmic machinery. This is the “algorithmized self”: a version of you that exists not in flesh and blood, but as content: the curated, pixelated performance of your life that must keep producing, optimising, and reshaping itself to feed the machine.

The Age of Enshittification, gosto de sincronicidades. Deixo este artigo sobre o novo livro de Cory Doctorow, que cunhou o termo enshittification.

Sometimes a term is so apt, its meaning so clear and so relevant to our circumstances, that it becomes more than just a useful buzzword and grows to define an entire moment. Google Search had become enshittified, showing ads and product links instead of relevant website results. TikTok had become enshittified, artificially “heating” specific videos so that some would go viral, inspiring copycats and goosing engagement while frustrating creators whose output didn’t get the same treatment. Twitter would soon become royally enshittified in its reincarnation as X, losing its status as a global town square, as it tipped into Muskian extremism and rewarded grifters and meme accounts over legitimate news sources. Spotify, iPhones, Adobe software, e-mail inboxes—it was hard to think of a platform or device that wasn’t seeing a decay in user experience. Wasn’t technology supposed to endlessly improve in the long run?

Ahhh e este artigo da GQ, Nothing Looks Cooler Than Not Caring You’re Balding.

People talk all the time about how our nation is becoming more and more polarized, but nobody is discussing one of the clearest manifestations of this trend: Men can be bald, or they can be hairy, but balding itself has become taboo. What our culture no longer allows for is the middle ground, the classic bald on top, wooly on the sides look that used to feel both common and inevitable for many men … In some ways, drifting toward the extremes of the hirsute to hairless spectrum makes sense. It’s always a little embarrassing getting caught in the middle of a biological process. It’s not embarrassing to be spotted eating. It’s completely mundane to be seen coming out of the restroom. But it’s utterly humiliating for someone to walk in on you as you sit on the toilet. That’s just science.

Último artigo (prometo) que gostei de ler, sobre a encruzilhada em que os trabalhadores da Starbucks se encontraram pouco tempos depois do assassinato de Charlie Kirk. Why Are My Fellow Baristas Being Used as Props in a Dangerous Culture War Stunt?

Working as a Starbucks barista, I didn’t expect that my job serving iced matchas would collide with the most charged political discourse of the day. But on Sept. 16, I opened Twitter to a viral video of a customer ordering a drink and asking the woman at the register to write the name Charlie Kirk on it. The cashier said she wasn’t allowed to (though she did offer to write just the first name), citing company policy against writing anything “political” on cups. That brief exchange generated thousands of views, and the story got picked up by Fox News, the right-wing provocateur known as Libs of TikTok and conservative influencers.

Vi estes filmes. Não sou um film bro, mas, tal como os fãs mais fervorosos do Nolan, sinto que a crítica e a legião de letterboxers se renderam ao mais recente filme de Paul Thomas Anderson. E ainda bem, eu adorei o One Battle After Another, mas o entusiasmo colectivo e a necessidade de elevar certas obras a símbolos máximos da alta cultura, ou a traços de personalidade online, acaba por ser uma pequena tragédia moderna. Deixemo-nos disso. Só vos posso recomendar que vão ao cinema sem preconceitos e, se possível, sem spoilers. Da banda sonora à cinematografia e montagem. Dos pequenos aos grandes detalhes que me lembraram Tarantino, irmãos Coen ou Wes Anderson. Da adaptação da obra de Thomas Pynchon, Vineland, à criação de um argumento recheado de subtilezas, sátira política, humor negro e esperança. Das grandes interpretações à grande realização. É, para mim, um filme à séria. Mas podemos discordar e falar sobre isso, sim?

O Sorry, Baby apareceu no meu feed através da A24 e decidi espreitar. Eva Victor surge como argumentista, realizadora e actriz do filme. Não quero revelar demasiado, para não estragar a experiência, mas trata-se de um drama que equilibra muito bem o peso da história da personagem, Agnes, com momentos de leveza, humor e esperança. Uma obra delicada, mas muito corajosa.

No início da semana, a música I Wanna Be Loved by You voltou à memória. Em Some Like It Hot, redescobri o encanto inconfundível de Marilyn Monroe, o talento extraordinário de Tony Curtis e Jack Lemmon para a comédia, e a mestria de Billy Wilder na realização. O filme mantém o humor irresistível, o ritmo perfeito e a audácia que o tornou um verdadeiro ícone da sétima arte. Muito divertido, emotivo e elegante, é intemporal. É um clássico.

Vi ainda o The Smashing Machine, de Benny Safdie. Tenho gostado bastante dos projectos que tem feito, mas neste filme, apesar de se manter fiel ao registo autoral, senti que faltou algo? Não sei. O ponto de vista anti-biográfico é ousado e interessante, tal como a intenção de desconstruir as convenções habituais do cinema de luta. Em vez de glorificar o percurso do atleta Mark Kerr num desporto em ascensão, Safdie observa-o sempre à distância, com uma câmara que raramente entra no ringue. Gostei da banda sonora e das interpretações contidas, mas eficazes. Talvez esperasse algo mais dramático e até mais violento, tipo Ranging Bull, mas se há coisa que Safdie gosta de fazer é desafiar as nossas expectativas. E no cinema, eu gosto que me troquem as voltas.Este tweet.

Voltei a este álbum, Clube Da Esquina 1, do Milton Nascimento e do Lô Borges.

Terminei de ler o Bonding, livro de estreia de Mariel Franklin, para começar o novo da Natasha Stagg. O primeiro fala sobre a fragilidade e a instabilidade das relações humanas, mas também sobre a ubiquidade da tecnologia na vida moderna e o ponto de exaustão cultural em que nos encontramos, sem soluções claras nem novas formas de pensar os nossos problemas. Como disse a própria autora, numa entrevista: “Não estamos realmente mais livres, mas também não temos verdadeiramente estabilidade. Acabámos por herdar o pior dos dois mundos.” Gostei muito, é um livro divertido, afiado, sexy, inteligente e pertinente. Quanto ao Grand Rapids, nunca li nada da autora, mas fiquei curiosa depois de ler esta entrevista, Author Natasha Stagg on Why the Way We Talk About Men Today Isn’t Doing Straight Women Any Favors.

Este vídeo sobre erros de continuidade no cinema, Why They Just Don’t Care About Continuity.

Ghost in the machine.

Coisa 3 da semana:

Quando o meu tempo chegar, e ele aproxima-se rapidamente, vou optar por um Santana Lopes. Googlei e decidi.

Há umas semanas li "A Era do Capitalismo de Vigilância", de Shoshana Zuboff. Um livro imenso, muito bem argumentado, sobre como a Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, etc. basicamente passaram a ter como modelo de negócio "vender os nossos dados" e como isso é um atentado a valores democráticos e culturais. A autora argumenta que esta nova fase do capitalismo nunca existiu antes desta forma e que por isso os efeitos que poderá ter na cultura e mente humanas são imprevisíveis (tal como os primeiros capitalistas dificilmente previriam a catástrofe ambiental que resultou do capitalismo).