posting ennui

esta cidade já não é para mim.

Já não sei se sei existir online. Não é que tenha deixado de perceber como tudo funciona. Ainda sei fazer scroll, publicar, escolher a legenda certa, sorrir com naturalidade, partilhar reels. A etiqueta e as regras não são assim tão complicadas, mas há qualquer coisa que deixou de fazer sentido.

No mês passado, fiz o primeiro post do ano, no Instagram. Eu e a praia. Em 2024, repeti o gesto. Eu e o Jota. Em 2023, o mesmo. Eu e o telemóvel. Em 2022, o mesmo, mas diferente. Eu e a analógica reflectidas no espelho. Há um padrão, talvez. Ou uma sucessão de momentos que tentam parecer alguma coisa. O meu perfil está, na melhor das hipóteses, conciso e ligeiramente narcisista. Na pior, e talvez a mais verdadeira, moribundo. Sem alma. Vazio. Nada do que está ali me representa verdadeiramente.

O que não está é que me diz quem sou, mas a vida, como sabemos, parece sempre mais nítida nas imagens acumuladas em grelha. Mais luminosa, divertida e segura de si. Há beleza no espaço saturado, uma espécie de hipnose. Como se as imagens, repetidas, atropeladas ou dissolvidas como película esquecida, ainda tivessem poder. Mas se há beleza, há também ilusão, uma à qual subscrevemos agraciados pelo condão da imagem aperfeiçoada. Ou da imagem imperfeita enquanto sinal de virtude de quem não se ocupa muito com questões de curadoria.

Lembro-me de, em tempos, encontrar amigos no feed. De comentarmos as fotografias uns dos outros, de termos tempo para olhar para uma só imagem; o mais das vezes, retrato de coisas mundanas.

Hoje, tudo o que vejo está cada vez mais longe de mim. Pessoas que não conheço, em todo o caso, perfeitas, bonitas, invejáveis. Ou normais e igualmente passíveis de comparação. Casas iguais, com móveis iguais, quadros, livros, plantas iguais. Salas dignas de revista, viagens pitorescas e românticas. Conquistas e sucesso. Notícias, guerras e destruição. Photo dumps de 20 imagens, numa cadência quase agressiva. Publicidade conseguida com mais ou menos artifício. Memes, piadas, ironia, meta-ironia, trivialidades que não sei se são verdade, mas tomo como verdade por não haver tempo para parar. Não há tempo para mais nada. Não há tempo quando nos estamos a divertir. Perdão, quando nos estão a torturar.

Nada disto é particularmente relevante, mas dei por mim a voltar a pensar na estranheza de olhar para o meu perfil, qual terra estrangeira. Não sei se é nostalgia. O que sei é que há uma distância que não consigo medir. Um cansaço antes mesmo de publicar. Uma relutância da qual não me consigo livrar. Um desconforto que antes não existia, como se, de repente, o simples acto de partilhar se tivesse tornado inapropriado, quase fora de tempo. Sei que olho para o meu perfil como quem visita uma cidade antiga. Familiar, mas desabitada. As janelas estão abertas, a luz acesa, um vestígio de vida aqui e ali, mas não há ninguém em casa.

Talvez esteja só a ficar velha. Talvez me tenha tornado aborrecida. Sinto que perdi as capacidades básicas de existir num espaço mediado por imagens. Ou, melhor, sinto que esta cidade já não é para mim.

Essa é que é a verdade. Não tenho uma história para contar. Pelo menos, não assim. Não quero validar a minha vaidade, não quero ser uma marca, não quero criar uma comunidade, não quero ser uma vitrine, não quero vender nada. Se não estou no Instagram para gerar receita com a minha imagem transformada em mercadoria, desejo ou narrativa, então talvez não faça sentido aparecer. Fico no banco de suplentes. Observo. E dedico-me a outras coisas, a menos que, com algum esforço, consiga encontrar nelas um ângulo interessante e lucrativo.

Nesse caso, dá-se um pequeno milagre. O que antes alimentava a alma agora alimenta o algoritmo. O lazer vira negócio, os hobbies tornam-se trabalho, a intimidade é fragmentada em conteúdo. Et voilá. Fazemos da existência um produto, sorrimos como se a escolha tivesse sido nossa.

Na era digital, somos ensinados a ver a partilha como parte essencial da existência. As redes sociais tornaram-se extensões da nossa identidade; somos encorajados a expressar-nos, a criar, a actuar diante das câmaras. O gesto da exposição foi-se tornando tão habitual que já quase não o reconhecemos como performance. Passámos tantos anos a cultivar o ritual que começámos a vê-lo como forma natural de se estar no mundo. Tornou-se instintivo, involuntário e súbito. Um espasmo. Hoje, somos todos criadores de conteúdo.

Nada do que digo é novo, mas num mundo onde o Instagram me diz que a visibilidade equivale ao meu valor, é difícil não sentir essa pressão. Ao mesmo tempo, numa época em que as condições de vida e as oportunidades de trabalho se tornam escassas e precárias, a procura por alternativas económicas que dependem inteiramente do culto da imagem e da frequência com que se aparece online torna-se cada vez mais sedutora e, em muitos casos, irresistível.

Projectar uma versão de mim para o digital, por exemplo, divertida, afável, bonita, culturalmente letrada, etc., pode ser o suficiente para atrair atenção. Ou, melhor, para que as marcas me vejam não como pessoa, mas como produto. Algo com potencial de lucro. E aí surgem as oportunidades ou experiências que, de outro modo, pareciam inalcançáveis. Viagens. Roupa. Carros. Perfumes. Maquilhagem. Festivais. Plantas. Móveis. Livros. Tecnologia. Comida. Bebida. Saúde.

Este modo de vida tornou-se apetecível não por ser especialmente promissor ou saudável, mas porque o que temos no lugar dele é uma espécie de anedota. Ou, se quisermos, um insulto.

Mas é também essa uma das razões pelas quais pessoas como eu passam a estar em silêncio. Activas na interacção com a plataforma, um tanto ou quanto fantasmagóricas na forma como habitamos o espaço. Somos a audiência mal-amada do Instagram, nada temos a oferecer que lhe traga retorno financeiro.

Do mesmo jornalista que falou sobre o desespero do Instagram Photo Dump, chega-nos um possível diagnóstico. A esta sensação de tédio, inadequação e fadiga digital que vos tento descrever, Kyle Chayka chama posting ennui.

There don’t seem to be as many people casually sharing random moments from their lives. In fact, doing so doesn’t make much sense anymore, and it’s a little hard to believe it ever did. What do we see on social media now, more than fifteen years since its advent? A sea of influencers and creators aspiring to varying degrees of high-budget polish; headlines announcing the latest horrors of international wars; images, videos, and text generated by artificial intelligence; and unmitigated trolling and attention farming catered to users’ deep-seated fears, and more or less sanctioned by the platforms themselves.

No fundo, o que antes era um comportamento espontâneo e expressivo parece agora o eco de um eco. Segundo o jornalista, a partilha de momentos casuais das nossas vidas nas redes sociais deixou de fazer sentido. O quotidiano já não tem o valor que tinha antes, perdeu o seu lugar na paisagem digital. E, por isso, as publicações de pessoas que não tencionam ser um produto estão a desaparecer.

Curiosamente, Kyle, que conversou com dezenas de pessoas sobre os seus hábitos de publicação actuais, diz que os zoomers relatam sentir aversão à partilha das suas vidas nas redes sociais. Também eles sentem o tédio e a fadiga digital. Kanika Mehra, uma rapariga de 24 anos, diz sentir que todas as pessoas da sua geração agem como voyeurs: continuam a fazer scroll, mas não publicam nada. E, quando publicam, sentem a ressaca da vulnerabilidade, da exposição. Revejo-me nisto. Para quem nunca viveu a era do Instagram em que uma foto de um pequeno-almoço ou um feed sem publicidade eram a norma, o exercício torna-se ainda mais difícil.

Tarik Bećarević, a seventeen-year-old, said that he and his friends had never experienced the era of casual social media; now they’re stuck comparing notes on how to order their Instagram carrousels. “I honestly can’t even imagine taking a photo of my breakfast and posting that. Maybe as slide six of a photo dump,” Bećarević said. (His formula for an ideal photo-dump assemblage: “One solo pic, one group photo with friends to prove you have a social life, and then something like pretty nature or food or, preferably, a photo of some unique hobby.”) Even his friends’ private accounts, he continued, “are curated to seem free, rather than actually being free.”

A projecção, dizem, é a de que caminhamos para um futuro semelhante ao da internet. Tal como o Google Zero, usado para descrever a forma como os motores de busca estão a deixar de direccionar tráfego para websites, uma vez que podem gerar respostas às perguntas através da inteligência artificial, também nós podemos estar a caminhar para uma realidade Posting Zero, onde vamos deixar de partilhar coisas aleatórias sem fim lucrativo nas redes sociais, à medida em que nos sentimos cada vez mais reféns das expectativas, da pressão algorítmica e do medo de sermos julgados.

Se os utilizadores comuns deixarem de publicar, redes sociais como o Instagram (usar o nome rede social é insistir numa ficção conveniente) acabarão por ser monopolizadas por influenciadores, marcas e conteúdo gerado por inteligência artificial. E isso poderá mudar fundamentalmente a cultura da internet, passando de um espaço originalmente pensado como ponto de encontro e comunidade para um espaço comercial.

Posting Zero would mean the end of social media as it was once conceptualized, as a real-time record of the world created by anyone who was experiencing anything at all. But the presence of normies was what made social media worth tuning into. In their wake, like detritus on a once busy beach, there will be only dry corporate marketing, A.I.-generated slop, and dreck from thirsty hustlers attempting to monetize a dwindling audience of voyeurs.

Ficarmos presos à versão das coisas que conhecemos com a palma da nossa mão é uma inevitabilidade. A dificuldade surge quando tentamos perceber se ainda pertencemos aqui, e, no caso de não pertencermos, saber para onde ir. A solução para mim está por aqui, mas nem mesmo o Substack escapa às exigências do mercado.

O que inicialmente era um serviço de newsletters passou a ser uma plataforma multimodal: texto, imagem, vídeo, áudio, com funcionalidades típicas de qualquer rede social – caixa de comentários, substack notes (leia-se tweets), live videos. O êxodo de plataformas como o Instagram e o Twitter tem levado cada vez mais pessoas a procurar refúgios alternativos como este. Embora o foco do Substack continue a ser a criação de newsletters, e isso, por si só, defina a sua estética, é possível que o seu futuro passe pela publicidade. E aí, as coisas mudam.

A esta mudança lenta e inevitável, Cory Doctorow chama “enshittification”. O neologismo, cunhado em 2022, descreve a forma como a internet foi colonizada por plataformas que, com o tempo, se vão deteriorando até se tornarem sistemas cujo objectivo principal passa a ser o lucro, e não os utilizadores. Eis o processo:

numa primeira fase, a plataforma é desenhada para ser benéfica, amigável, eficiente e para servir as necessidades dos utilizadores;

com o tempo, passa a privilegiar os clientes comerciais (anunciantes e empresas), sacrificando a experiência dos utilizadores para maximizar a monetização;

depois de explorar os clientes comerciais, a plataforma tenta extrair o valor desses clientes, recuperando todo o valor para si mesma. Aí, morre.

É fácil aplicar esta teoria a plataformas como o Instagram, Facebook, Twitter, Amazon, Uber ou Netflix. Todas elas seguiram, em maior ou menor grau, o mesmo ciclo de degradação. No entanto, a ideia de “enshittification” parece apontar para algo mais vasto, um fenómeno estrutural, que transcende casos isolados e se afirma como uma representação precisa do zeitgeist actual.

Não se trata apenas do declínio das plataformas tecnológicas, mas de um padrão de esgotamento inevitável sempre que o poder é exercido de forma inconsequente, sem escrutínio nem resistência. É um ciclo que se repete com tanta frequência que já não surpreende. Apenas vem confirmar, dia após dia, que vivemos dentro de um sistema desenhado para se consumir a si próprio.

We’re all living through the enshittocene, a great enshittening, in which the services that matter to us, that we rely on, are turning into giant piles of shit.

Nas últimas semanas, tenho feito um esforço que alguns descreveriam como olímpico (e eu não lhes tiro razão) para me manter longe do Instagram e do Twitter. Vi este vídeo aleatoriamente e tentei parar. Claro que ainda abro as aplicações, mas passar de 1 hora e tal para 10 minutos por dia tem sido, digamos, um bom motivo para continuar.

Nos primeiros dias, o corpo estranhou. Senti algo parecido com uma crise de abstinência. Ou como se me tivessem amputado um braço e continuasse a sentir o gesto fantasma: o deslizar automático do polegar, a ansiedade de estar constantemente a consumir conteúdo, nem que fosse só ruído. Agora estou a meio de qualquer coisa.

Dizem que, na reabilitação, o primeiro passo é admitir que há um problema. O segundo é resistir à tentação de voltar “só para espreitar”. Não sou fundamentalista e vou continuar a usar as aplicações, não quero é estar tão dependente destes giant piles of shit. Veremos como me saio. Veremos como se sai o futuro. Em último caso, arranjo um destes.

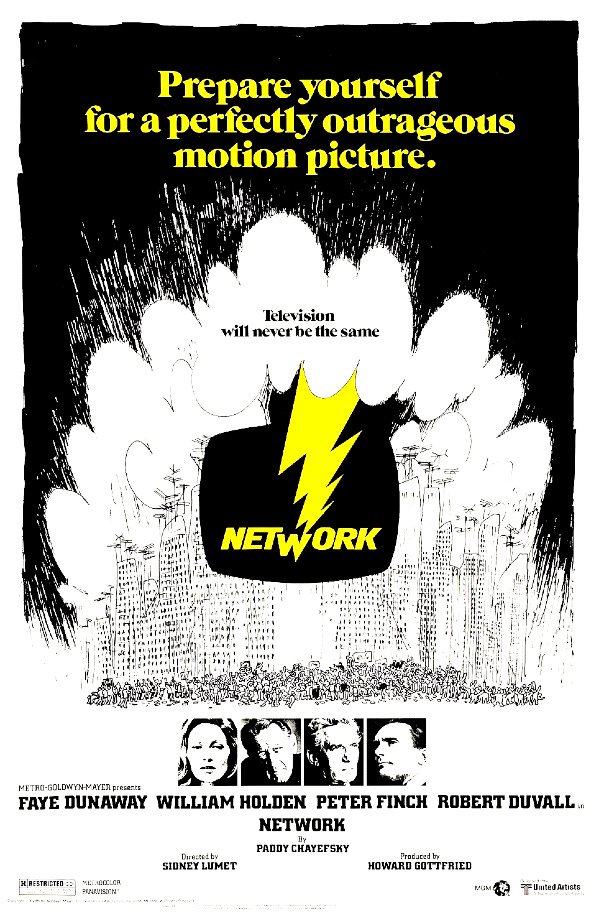

Vi o Network (1976), uma sátira que acabou por se tornar a nossa vida. Deixo a recomendação e uma citação: “Because less than 3 percent of you people read books. Because less than 15 percent of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is a whole, an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal! You do whatever the tube tells you, you dress like the tube, you eat like the tube, you raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs! In God's name, you people are the real thing! We are the illusion!”

Este artigo, The Enshittification of American Power.

E este, Thinking Is Becoming a Luxury Good.

Uma breve entrevista da BBC com o jornalista Kyle Chayka sobre o tema de hoje.

Andei a ouvir.

Registo de ida ao veterinário.

Registo de leituras e releituras.

Temas em sincronia com os livros que estou a ler. Self-hatred feeds on inner shame. Here’s how to break the cycle. “Putting together the above, self-hatred arises out of a combination of dominating shame and shame-based identity. In short, when you hate yourself, you likely had loops of shame that increased the intensity of shame, causing it to dominate your psyche. In addition to this, you feel shamed by others via your metaperceptions. Shame swamps any positive, redeeming traits you might have thought you had. As a result, you take yourself to be incorrigible.”

Em investigações para uma próxima newsletter, Josef Pieper: leisure and its discontents. Digam sim ao lazer. Não é preguiça, é a melhor forma de viver. “One can learn a lot about a culture from the words and ideas it pushes into early retirement. Our own age is rich in such conceptual emeriti, as anyone who has pondered the recent careers of terms like “manly,” “respectable,” “virtuous,” or “disinterested” (to take just four) knows well. One of the greatest casualties resulting from this policy of premature superannuation concerns the word “leisure,” an idea that for the Greeks and for the doctors of the Church was inextricably bound up with the highest aspirations of humanity.”

Título demasiado curioso para não explorar.

E um extra! Tenham uma óptima semana, adeuuuuuus.

grande!

e o network só por si merecia uma parte II

Eu a ler isto com 2 ou 3 posts em rascunho por publicar deste fevereiro… obrigada pela reflexão 🫂