Tenho uma confissão a fazer: sou uma pessoa de muitas irritações. Quem me conhece sabe que não as levo de ânimo leve. Rendo-me a elas. Há quem as evite. Eu não. Escuto-as. E, às vezes, escolho-as com prazer – como quem encontra ali qualquer coisa de verdade. A indignação faz-me sentir viva. É isso. Dá-me animus. Um impulso que me arranca da neutralidade, que me deixa ligeiramente impertinente, tomada por uma acidez inquisitiva que insiste até a ideia fazer sentido. Até poder, pelo menos, respeitá-la.

É ao defender as nossas opiniões e ao batermo-nos por certos assuntos que o gosto começa a ganhar forma. E gosto, aqui, não é apenas preferência. É critério. É medida. Ter gosto não é seguir tendências. Não é gostar apenas do que é nicho, nem rejeitar tudo o que é mainstream como se isso nos tornasse mais eruditos. Ter gosto é arriscar escolher. Questionar. Recusar. Defender. E hoje, não sei se já repararam, tudo o que vemos parece feito para não incomodar. O mundo tornou-se num reflexo sem fundo, onde a forma importa mais do que aquilo que a sustenta. O gosto foi reduzido à imagem. À estética. Pode ser comprado. O significado, esse, fica em suspenso. Tornou-se irrelevante. E as opiniões, ainda mais.

De repente, não ter uma opinião convicta ou contraditória passou a ser sinal de virtuosismo, e a crítica, de animosidade. Dizer “não gosto” ou “não concordo” é agora visto como ofensivo, prepotente ou invejoso. Mas, sem esse atrito, como é que saímos daqui? Como é que avançamos? Lá estou eu… a divagar.

Enfim, é neste espírito que vos convido a entrar na espiral desencadeada por um tweet que confirma a obsessão recorrente da internet com um certo tipo de curadoria nostálgica.

São duas imagens, lado a lado: à esquerda, Harrison Ford no Festival de Cannes, em 1982, ano de estreia de Blade Runner e E.T. (onde Ford teria feito um pequeno cameo, apesar das suas cenas terem sido cortadas). À direita, Pedro Pascal, a coqueluche favorita de Hollywood, também em Cannes, para a promoção de Eddington, o novo filme de Ari Aster, exactamente no mesmo lugar, com o Hotel du Cap-Eden-Roc como pano de fundo. A simetria está lá. A pose e o enquadramento. A aura é que não. Mas porquê? Porque é que estas imagens me parecem tão diferentes? Uma inesperada, outra ensaiada. Uma high-res, outra low-res. Mais importante talvez seja perguntar: porque é que Pedro Pascal quis fazer uma referência ao passado, em vez de criar a própria referência?

Podemos vê-la como homenagem, a história a repetir-se 43 anos depois. Mas basta olhar com um pouco mais de atenção para começarmos a ver o glitch no sistema – o tipo de gesto que é suposto ser esperto, mas que acaba por se tornar vazio. A foto de Pedro Pascal é consciente da foto de Harrison Ford. Aliás, precisa dela. Alimenta-se da referência para fazer sentido. Sozinha, não teria o mesmo impacto.

O que nos seduz na justaposição das duas imagens é precisamente a facilidade com que entendemos o que nos está a ser mostrado. Uma imagem pisca à outra, o significado é emprestado. Sentimos, por breves instantes, que há ali uma ligação “inteligente”, um reconhecimento cúmplice. Mas essa digestão imediata torna o gesto menos potente. O símbolo já vem pré-digerido, e isso impede que algo novo ou memorável seja criado. A imitação estética, que antes era pontual ou referencial, tornou-se hoje o idioma principal da cultura visual.

Diz-se muitas vezes que a imitação é a forma mais sincera de elogio. A frase, frequentemente atribuída a Oscar Wilde, terá sido, na verdade, escrita alguns anos antes pelo escritor e clérigo inglês Charles Colton. Mas, em pesquisas, encontrei uma versão mais longa dessa frase, também ela associada a Wilde, embora sem provas definitivas, que me parece bem mais provocadora:

A imitação é a forma mais sincera de elogio que a mediocridade pode prestar à grandeza.

Há uma altura em que a imitação deixa de ser tributo e passa a ser teatro. E não um teatro bom, mas um ensaio de coisas já vistas, formatadas para ecrãs que nos recompensam com o conforto do familiar – o conforto que é inimigo do desconhecido. E da surpresa. Já tinha falado sobre isto há uns meses, mas, ao cruzar-me com o tweet, voltei a pensar no quão ubíqua se tornou a ideia de que só recorrendo ao passado conseguimos criar o presente. Chamemos-lhe “cosplay nostálgico”.

A ascensão de conteúdo auto-referencial de celebridades que reciclam momentos estéticos com um aceno e um piscar de olhos é menos um fenómeno cultural e mais uma estratégia de marketing. É isento de riscos. Bajula o espectador, fazendo-o sentir-se inteligente, e bajula o sujeito, fazendo-o parecer estar dentro da piada. O problema é que a piada deixou de o ser. Tornou-se um bocado aborrecida. E preguiçosa. O estilo, quando divorciado do ethos, é arruinado. Perde a magia. E é isso que acontece quando o capital cultural é construído não com base na criação, mas com base na citação.

Escusado será dizer que Pascal é apenas um exemplo entre muitos. Este parece ser o mundo em que vivemos.

Vivemos numa época em que tudo tem de ser uma referência a algo que já existiu, mas onde a referência é muitas vezes levada à letra, sem subtileza, sem exagero (exagero no sentido camp, uma coisa que é o que não é), e sem reinvenção. Usamos o passado como filtro aplicado ao presente, e é assim que vamos andando. O resultado final é pífio, e a recompensa é um presente com muito pouca frescura, if you ask me.

É verdade que a minha irritação pode também ter sido espoletada pelo facto de, durante anos, ter tido a fotografia do Harrison Ford guardada numa daquelas pastas de inspiração, onde arquivo coisas que vi, e, por algum motivo, me marcaram. Não sei se pela simplicidade, pela sensação de ter sido apanhado em movimento e desprevenido, pelo pin do E.T. nos calções, pelo contraste entre a postura descontraída e o contexto do festival, ou simplesmente pela textura da fotografia analógica que parece ganhar mais vida quando comparada com a imagem acinzentada e algo desanimada de Pedro Pascal.

Não sei, mas houve ali qualquer coisa que me fez querer guardá-la. O problema não é o Pascal. O problema não é a fotografia. O que me irritou, na verdade, foi a comparação de duas imagens que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Não, o Pedro Pascal não está a dar vibes nenhumas de Harrison Ford! Só está no mesmo sítio.

Antigamente, actores e actrizes operavam ao nível do princípio da inacessibilidade. Não eram nossos, e isso fazia parte do magnetismo. Podíamos vê-los, mas não os podíamos decifrar. Não nos convidavam a entrar. E, por isso, qualquer detalhe, declaração ou fotografia tinha um peso diferente. Mas na era do conteúdo digital, as imagens mais valiosas já não são as mais expressivas. São as mais reconhecidas. São studium, não punctum. Interessam-nos, mas não nos chegam a tocar. Confirmam o que já sabemos. Não desafiam.

Por outro lado, Pedro Pascal pertence a um ecossistema de celebridades totalmente diferente. São pessoas que vivem dentro do discurso e das piadas, que participam activamente na construção do próprio “mito”. No caso de Pascal, o valor está na sua acessibilidade (não o acho particularmente talentoso, nem especialmente atraente). O seu “charme” é altamente mediado. Já foi memeficado, elevado ao santuário das estrelas relatable, transformado num artefacto de masculinidade suave da internet.

Às vezes, parece-me tudo demasiado fabricado. Protector, mas nunca ameaçador. Atraente, mas nunca arrogante. Afectuoso, mas sem risco. Até o seu sex appeal é passado a ferro, traduzido em algo amigável e digerível. Ele é o daddy da internet que está a par dos comentários online. É muito vocal, como poucos artistas são. De certa forma, é o homem perfeito para o momento cultural em que vivemos.

Tiktok failed to load.

Tiktok failed to load.Enable 3rd party cookies or use another browser

O desejo vive, muitas vezes, do mistério e da distância. Infelizmente, tanto um como o outro foram sacrificados em nome da exposição e da visibilidade. É impossível fazer dinheiro com o que é invisível e enigmático. Quando paramos para pensar no ritmo frenético com que hoje consumimos fotografias, vídeos, documentários, tweets, entrevistas e podcasts dos nossos actores ou actrizes favoritas, tudo faz sentido. Estão por toda a parte – como a indústria exige – e prosperam através do culto da personalidade e do valor que depositamos nas relações parassociais. O método estende-se a muitas outras áreas, e a era dos influenciadores é a ilustração perfeita do seu sucesso. Hoje, somos produtos a vender produtos. Somos sempre muito mais do que isso, mas o sistema foi, como bem sabemos, afinado para maximizar o lucro, não para preservar a humanidade. E o loop continua.

A fotografia de Pedro Pascal não é homenagem (tal como não é a de Paul Mescal, já agora). É citação estilística. Uma pose que pede para ser gostada, mas não para ser lembrada. Às vezes pergunto-me quem serão os ícones da nossa geração?

O problema é que para esses ícones existirem, a visibilidade não pode ser constante. A aura, como a definiu Walter Benjamin, depende da distância. Da unicidade. Da presença irrepetível de um instante. Hoje, quase nada parece irrepetível. O estilo passou a ser curadoria (#pub) e não instinto. As imagens repetem-se, os vídeos atropelam-se, os gestos replicam-se, as poses são ensaiadas para circular. Para serem vistas, partilhadas, desejadas. Tudo se quer presente. Tudo se quer perto. Mas, quando tudo está ao alcance, nada se distingue. A singularidade dissolve-se na abundância.

A proximidade constante, o excesso de visibilidade, corrói. Torna-se imagem sem corpo, presença sem peso. Isso explica o porquê de nos sentirmos tão saturados, mesmo diante do que nos deveria comover. A arte, o estilo, até a emoção, tornam-se conteúdo. E o conteúdo, por definição, precisa de ser rápido, replicável, descartável. Mas a aura não sobrevive nesse ritmo. A aura precisa de pausa. De espaço entre uma aparição e a próxima. De mistério.

A internet adora referências. E eu também, juro! Mas por muito que a cópia seja bem executada, às vezes só temos vontade de continuar a olhar para o original. Afinal, se tudo é partilhável, então tudo é esquecível.

Harrison Ford deu-nos, sem saber, um momento. Pedro Pascal deu-nos, talvez sabendo, um meme. E embora não haja nada de errado nisso, lembra-me que a nossa condição cultural actual é cada vez mais hiper-consciente, referencial e saturada. Já não arriscamos muito – e, quando arriscamos, é dentro de margens seguras, códigos reconhecidos, onde o risco é mínimo e o alcance garantido. E isso merece a nossa atenção e curiosidade.

Continuamos a reciclar o passado porque já não damos tempo ao presente para se tornar memória. Para criar através dela. No fundo, não é só a aura que se perde. É o espanto. O risco de fazer algo que não se possa reduzir a uma legenda. É, acima de tudo, o desaparecimento daquela sensação rara que a todos nos falta: a de estar perante algo nunca antes visto.

The Reenchanted World. A minha leitura favorita dos últimos tempos, um ensaio do escritor norueguês Karl Knausgård. “It feels as if the whole world has been transformed into images of the world and has thus been drawn into the human realm, which now encompasses everything. There is no place, no thing, no person or phenomenon that I cannot obtain as image or information. One might think this adds substance to the world, since one knows more about it, not less, but the opposite is true: it empties the world; it becomes thinner. That’s because knowledge of the world and the experience of the world are two fundamentally different things. While knowledge has no particular time or place and can be transmitted, experience is tied to a specific time and place and can never be repeated. For the same reason, it also can’t be predicted. Exactly those two dimensions—the unrepeatable and the unpredictable—are what technology abolishes.”

Is This the Worst-Ever Era of American Pop Culture? “Culture is not just a map of the structures and forces that order our society. It’s what people make on top of, in between, in opposition to, and in collaboration with those things. We all have the power to listen more curiously, look more closely, and treat the present with the same sense of generosity that we extend to the golden ages of the past. When you tune in to the creativity that is still pulsing in these disorienting times, you can hear the story that most needs telling: Keep going.”

Esta imagem de Harrison Ford. Antes de se tornar conhecido como actor, foi carpinteiro e chegou a trabalhar na casa de Joan Didion e John Gregory Dunne, em Malibu.

A fotografia, publicada pelo músico brasileiro Sérgio Mendes, mostra Harrison Ford nos anos 70, quando foi contratado para construir o estúdio de música do artista. Este episódio da Polyester Magazine sobre a forma como consumimos informação e do impacto que isso tem na criação de uma cultura com menor significado. Curiosamente, à questão “Why do you think pop culture feels so low-quality these days?”, várias pessoas responderam o seguinte:

“Trend cycles are shorter than ever”;

“It's just referencing things that have already been done less and less good”;

“Celebrities aren't interesting anymore, trends are soul crushing instead of empowering”;

“Cancel culture is scaring off the honest celebrities”;

“People don't want to critique their idols, and the idols don't want to be cancelled”;

“The internet loves low quality brain rot tbh bc its so annoying and odd”;

“Lack of risk taking. Algorithms decide which projects are profitable and don't allow for real creativity”.

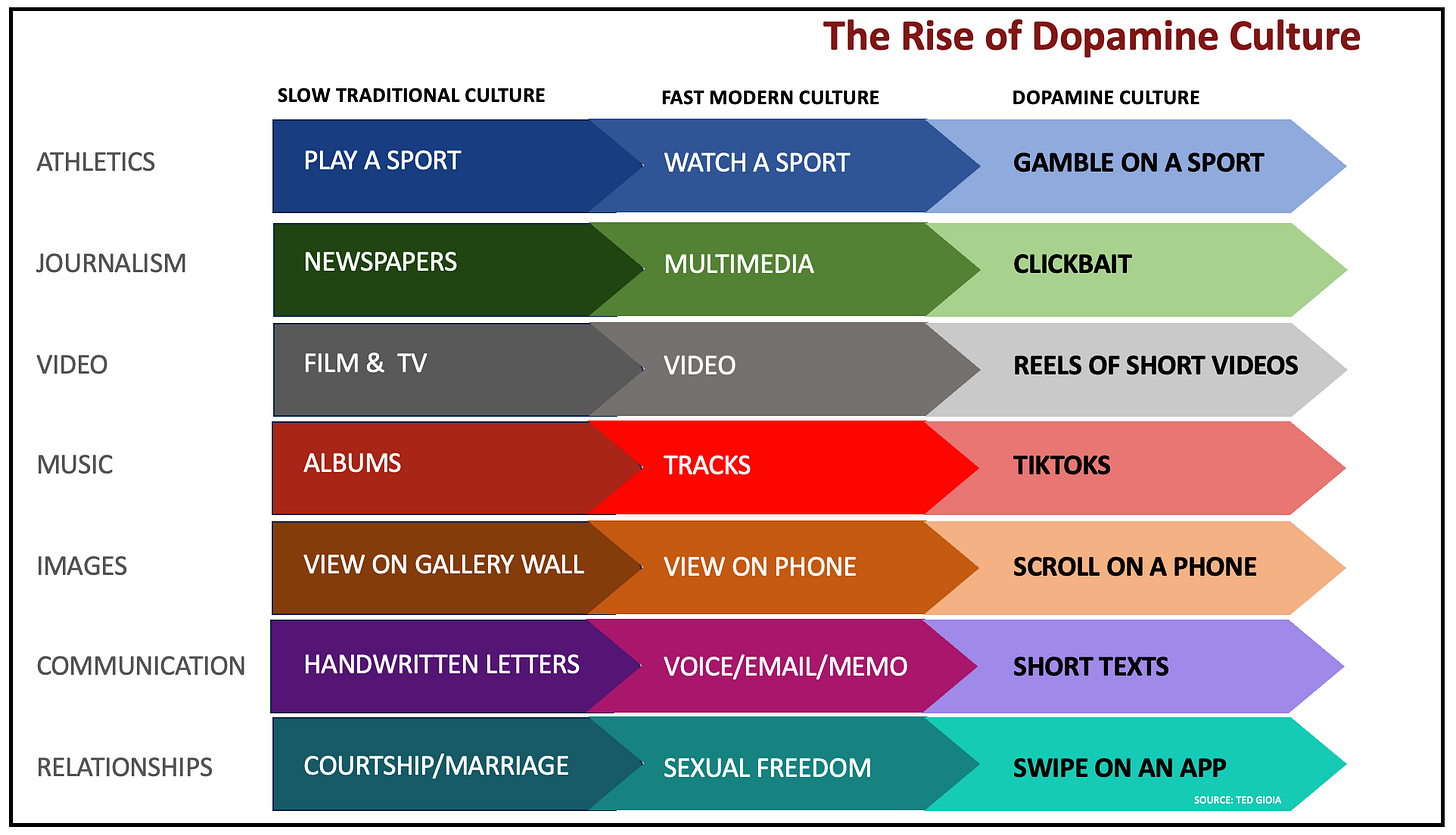

A newsletter do Ted Goia. “This is the new culture. And its most striking feature is the absence of Culture (with a capital C) or even mindless entertainment—both get replaced by compulsive activity. (…) Everything is gamified. Anything can be scrollable. You can simulate any boat you row. But what does this do to our brains? To our lives? To the future? Here’s where the science gets really ugly. The more addicts rely on these stimuli, the less pleasure they receive. At a certain point, this cycle creates anhedonia—the complete absence of enjoyment in an experience supposedly pursued for pleasure. That seems like a paradox. How can pursuing pleasure lead to less pleasure? But that’s how our brains are wired (perhaps as a protective mechanism). At a certain point, addicts still pursue the stimulus, but more to avoid the pain of dopamine deprivation.”

Where will the next literary movement come from? “The key to locating the next literary movement is looking wherever the literary world is not considered The World. You have to sniff around the subcultures that have yet to reach critical mass.”

O último episódio de The Rehearsal.

Não consigo parar de ouvir este álbum, volto a recomendar.

Eu não entendo o porquê das minhas pesquisas aleatórias sobre coisas triviais. Perdoai-me, porque não sei o que faço 🌀

Termino como comecei.

Não sei se Jeremy Allen White é um ícone desta geração, mas tenho a certeza de que, no futuro, agentes mediáticos vão recriar as suas fotografias a carregar flores na rua.

Eu acredito que enquanto público detemos o poder. Por isso, ainda que de forma muitas vezes inconsciente, opte por não ser os filmes e séries que estão nas bocas do mundo e que são a grande tendência do momento. Em vez disso, tenho uma lista de filmes e séries que quero quer e de vez em quando vou removendo alguns títulos e adicionando outros, de acordo com o que faz sentido para mim; o que acaba por acontecer é que não vejo as grandes séries ou filmes do momento e viro-me mais para as cenas mais alternativas e menos conhecidas low budget. Além disso, não faço questão de seguir os atores ou saber o que se passa no momento dos famosos, mesmo as polémicas que até podem - e talvez devam - influenciar a arte que consumo, me passam ao lado. A consequência disso é que não tenho grandes opiniões sobre o quer que seja, mas, em alternativa, não deixo de ter certeza quanto àqueles que são os meus valores base: o humanismo, a compaixão, o bem comum, a tolerância, a liberdade de expressão, a vida em comunidade que prejudique a integridade dos outros...